10月16日 土曜日. 「深夜のオムレツ」

深夜にオムレツを作った。

熱したフライパンで油を温め、割りほぐした卵を入れる。ジュッといい音が夜中のキッチンに響いて、それは卵の「冷蔵庫のなかのチーズやハムを忘れていませんか。わたしと合いますよ」という囁きみたいだった。

けれど、時はすでに遅し。フライパンの周りから卵液がふつふつと波うち、すぐに甘い香りが立ちのぼり始めていた。出来上がるまで、ほんの数分。

白いうつわによそって、黒胡椒をすこしふってたべた。

ちょっと何かをたべたいと感じる時に、ささやかな食欲を満たす調理の技量(というほどでもないけれど)を備えていてよかった、と思う。もちろん技量だけではなくて、その時の疲れ具合や、持ち合わせている食材や、それがゆるされる状況などの環境が揃っていなくてはならないのだけれど。

ちょっと何かをたべたい真夜中。

たいていそういう時は、ちょっと泣きたい夜だったりもする。

しんとした空間で、ひとり鼻歌まじりにオムレツを焼くこと。それはひょっとしたら、心のいちばん奥のさびしい部屋に、ぬくもりを届けることかもしれない。

しっかりとおなかにたまるチーズもハムも入れそこねたし、清涼をそえるパセリも切らしているけれど。

黒胡椒のつぶが、オレンジの灯りの下できらめく。

どうか少なくとも今夜は、ぐっすり眠れますように。

ごちそうさま、そして、おやすみなさい。

10月17日 日曜日. 「絶望のスパゲティ」

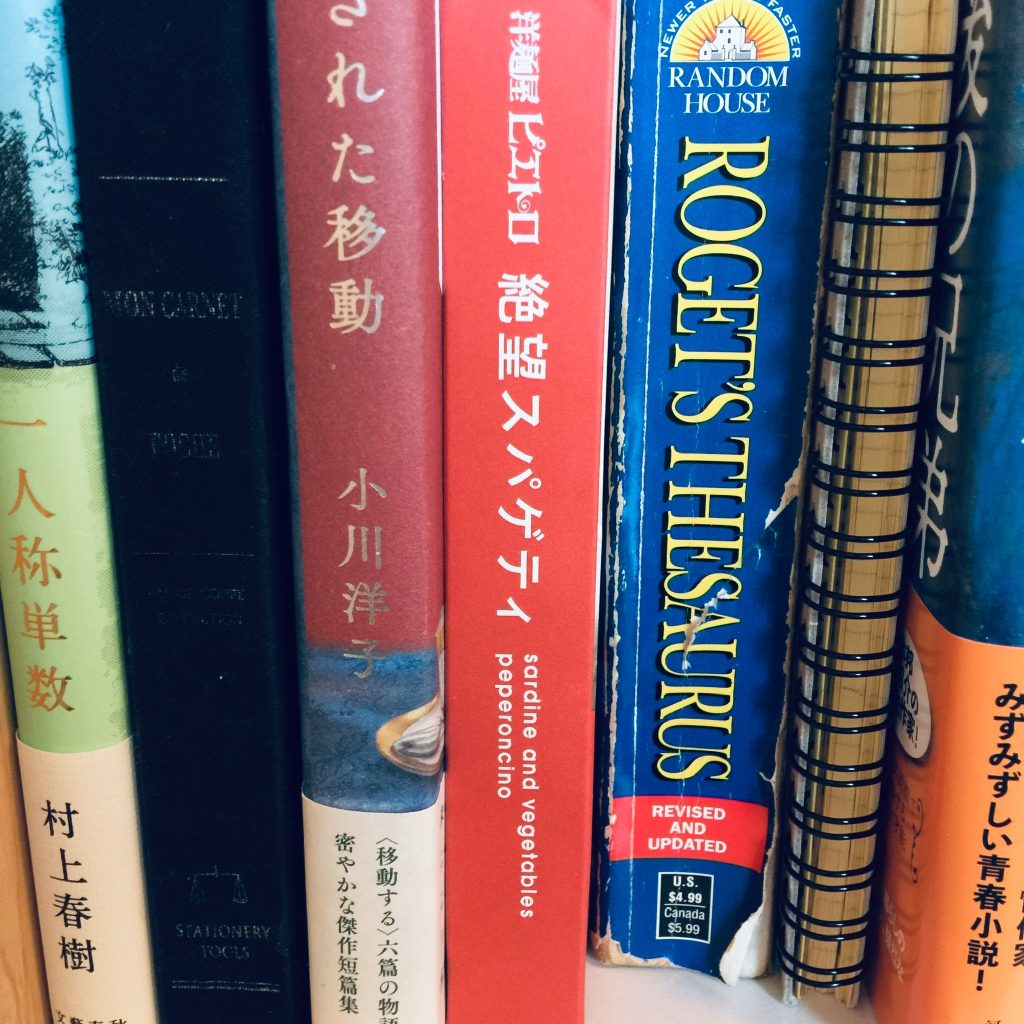

成城石井で買った「絶望スパゲティ」の箱を、なんとなく捨てることができないまま本棚におさめている。

「絶望スパゲティ」はレトルトのパスタ・ソースで、説明書きによると「いわしと香味野菜の風味豊かなペペロンチーノ」だそうだ。

どうしてこんな名前がついたのかというと、絶望している時でも美味しく食べられるスパゲティだから、とのこと。

一体どれほどの人々の絶望を、このスパゲティは見守ってきたのだろう?

頭の中に、昔、本で読んださまざまな絶望がつぎつぎに浮かび上がってくる。ロミオとジュリエットのような悲恋。底なし沼から這い上がって来られなかった愛馬との永遠の別れ。大富豪として手にした栄光からの破滅。そして「私」に背負われたまま息を引き取った、美しい少年……。

彼らの苦悩をも和らげることができるスパゲティとは、どんな香りの、どんな味なのだろう。

秘密めいたその味をもとめて、私はいつしか空想の、あらゆる人々の絶望の物語をウロウロと歩き回っていた。それから書き上がったのは、10月、文活に寄稿するための『楽園の白いトラ』だった。このお話に出てくる「絶望のサンドイッチ」は、成城石井でこのパスタ・ソースと出会わなければ、着想しなかっただろうと思う。

ともかく、「絶望スパゲティ」は、私にいくつもの物語を運んできた。だからそれを本棚にしまい込みたくなってしまった、というわけ。

さて、絶望スパゲティのお味はいかに?

意気込んでスパゲティをフォークに巻きつけ、いざ! と口に入れた瞬間―― この世のものではないほどの芳醇な風味に、すべての絶望の記憶を脳がわすれて、他になにも考えられないくらいうっとりするような味――

だったかどうか、じつはよく覚えていない。

異国風の香草がさっぱりと効いていて美味しかった、という印象は残っているのだけれど。

きっと私はまだ、本ものの絶望を知らないのだろう。

機会があったらまたたべたい。

10月18日 月曜日.「月の裏側」

月にひとつお話を書き上げ、小舟にのせ、インターネットの海に流している。6000字から7000字程度の短編小説だが、遅筆だし、書く時間が不規則的にしか確保できないので、完成まで、とにかく時間がかかる。書き直しもよくする。渾身の力をふりしぼって書いている、と言えると思う。

学生のころ、英語の授業は苦手だったけれど、英語で書かれた小説を読んだり、外国の映画を観るのは好きだった。週末、岡山の千日前で映画をみた帰り、丸善や紀伊國屋で、読みやすそうな洋書を探すのが、本当に楽しかった。

私の買える洋書は、比較的お手頃な価格のペーパーバックに限られていた。華美な装丁は一切なく、紙の質も決して良いとはいえなかったけれど、物語を伝える役目を果たすことのみに徹したスタイルは、ついほれぼれと見とれてしまう誉れ高さがあった。

いま思えば、英語が好きなのではなく、物語が好きだったと解る。けれど、当時の私は、語学を学ぶべきだと勘違いをしていた。そして留学したのをきっかけに、帰国後はALT事業を展開する企業に務め、英語公教育に関わるなど、その後はとにかくずっと英語漬けの人生になってしまった。

いまでも英語への執着はほそぼそと続いていて、何かしら語学系の資格の更新時期がくるたびに、その資格を役立てるあてなどないまま、いそいそと更新手続きを進めてしまう。そんな時間があるなら、小説を書きたいのに。

そもそも人と喋ることが下手な上に、英語でコミュニケーションしたい相手など、いまの私にはまったく思いあたらない。

でもときどき、わけもなく古いペーパーバックを開く。

そしてやはり、英語で書かれたものを読んだり、その意味を考えることが好きだなあとしみじみ思う。

私となんの接点も持たない他人、どこかの誰かが、知らない国で書いた、見知らぬ言葉による文章に魅了される。遠い遠い世界の、きっと一生出会うこともない人々の生活にたしかな息づかいを感じる。

物語がどのように訳されているか、日本語訳と並べて、一語一語微細に見ていくのもまた楽しい。どんなに遠くともこれを届けたい、と熱意ある人々の手を通ってきた言葉たちに、拍手喝采したくなる。

こんなことを考えていると、言葉は、やはり舟のような乗り物だと感じる。

私は、月に一度、どうにか綴った小さな物語を小舟に託す。

小舟はどこへ着いただろう。どうか人の心の港であってほしい。もし、それが月の裏側であったとしても。

10月19日 火曜日. 「永遠の断片」

インターネットの海で誰かが行方不明になるのは、きっとよくあることなのだろう。

ふと、ある人の不在に気づいた。

検索をかけても、その人の書かれた文章はもう何一つ出てこない。残っているのは、痕跡ともいうべき不完全な情報だけ。その人の書いた文章の引用や、リプライ、コメント。それらはあたかも浜辺にうちあげられたもののように、主体から引きちぎられ、永遠の断片となっていた。

理知的でわかりやすい文章を書かれるかただった。交友と呼べるような関係はまったくなかったけれど、私のつくったZINEを手に取ってくださり、あたたかいご感想を寄せてくれたことがある。書かれたエッセイから察するに、大きな苦しみを乗り越えてこられており、それはあるいは私の経験した苦しみと、もしかしたら近いものがあるかもしれなかった。そう考えた私は、勝手に親しみをもち、勝手に尊敬していた。

誰にだって事情があるから、余計な詮索などするものではない。

でも私は、その人の書いた文章が好きだった。

己の心の中を冷静に見つめ、拾い上げた言葉は迷いがなく理路整然としていて、それでもその奥の芯に、とろとろと炎のようにゆらぐ繊細な心がかいま見えた。間違いなく、文才という言葉を超え、独自の言葉で、表現できる人だった。

その感性で、これからも書いて欲しかった。

けど私は、その人に一度も会ったこともなく、本名も知らない。そんな私が、外野で勝手に、そうあってほしいと望む。そういう一方通行の理想像こそが、もしかしたらその人をネットの海に溺れさせたのかもしれなかった。あるいは、その方は、ただつまらない浅瀬に飽きて、大海へ泳ぎでていってしまったのかもしれない。

世界には7つの海があるという。大きな本物の海だ。

熱いコーヒーを淹れ、ラム酒入りチョコレートをたべる。これは昨日、秋風に背中を押されてつい買ってしまったもの。月曜に出来なかったことを、火曜に出来るというのは成績優秀な方だ。でも今夜の私は、ぜんぜん誇らしく感じない。大好きなラムの味も、ただほろ苦いように思う。

さあ、でも、どうかお元気で。手を振って、漕ぎ出す時だ。ラム酒の香りの、私の海へ。

10月20日 水曜日.「甘くないドーナッツ」

駅で知らない人に話しかけられた。

50代か60代くらいの女性で、上品で、優しそうな方だった。

「凄まじいエネルギーですね」と、その人はこっちを見て言った。「私はヒーリングをしている者ですが、なんというか、ものすごく頑張っておられる姿に感動して、つい話しかけてしまいました」

おそらくその方は、私の生まれながらに持つ、とある特徴を見とって、そのように声がけをしてきたのだろうと思う。(わかる人にはわかるし、わからない人にはわからない。)

お気遣いありがとうございます、と自動的に答えながら、身構えてしまった。ヒーリングって、何?

私が体を固くしたのを見て、その方は、それ以上話しかけては来なかった。世間話にも満たない会話を交わしたあと、謙虚な感じで去っていかれた。

「急に話しかけてごめんなさいね」

とまで言ってくれた。ぜんぜん悪い人ではなかった。

電車に揺られながら考えた。

私は助けを求めるべきだったのだろうか?

そうすることは、もちろんできた。だって、ままならない人生において、できれば知らない誰かに、ちょっと話を聞いてもらいたいようなことはたくさんある。

「あなたは頑張っていますよ」と、掛け値なしの賞賛で褒められたい気持ちも、なくはない。

けれど私はその方から善意を(おそらく差し出したかったであろう、その善意を)受け取らなかったし、これを書いているいまも、それでよかったと思っている。

私の心の片隅に流れる暗流は、濁ってはいるけれど私だけのものだ。その濁りも淀みも、通りすがりの誰かの聖水なんかで清められたくはない。

私はその人が「ああ、今日は良いことをした」と眠るための安眠剤ではないし。

それにしても、「凄まじいエネルギー」とは。

ひょっとすると私の在り方は、見る人によれば努力をしているように見えるのかもしれないけれど。

どのような人間に生まれたとしても、人間として生きている以上は、誰だって凄まじいエネルギーで頑張っていると思うんだけど、ね。

帰りに、ドーナッツを2つ買って帰った。甘いドーナッツと、甘くないドーナッツを。

今日の出来事も、そっとその袋に収めて、いつか小説で書こう、と、ほくそ笑んだ。

私もなかなか、タフに生きているのだ。

(そういえば、過去、『甘くないドーナッツ』という掌編小説を書いた。ドーナッツは、近々公開予定の新しい小説でもモチーフとして使った。きっと私は、ドーナッツが好きなのだ)

10月21日 木曜日.「さよならコインランドリー」

新しい洗濯乾燥機が届いた。前のが壊れてしまってから、数回、コインランドリーを使ったけれど、どうやらもう通う必要はなさそうだ。

それは単純に喜ばしいことだが、同じくらい残念なことでもある。まるいガラス窓の向こうで、すべてがクルクルと回転しながら清潔に向かっていくあの空間にいると、私は小さな宇宙に迷い込んだちっぽけな人間になれて、日常的なしがらみとは、ほんのひととき無縁になれるような気がしたから。

さっそく運ばれてきた新しいドラムが、うちの脱衣所でクルクル回転している。お風呂場のなかにまで、その音がよく響く。なんとなくそれを聞いていたら、バスタブにたっぷり張ったお湯が心地よいこともあって、ほとんど眠り込んでしまいそうになった。前のドラムの乾燥時の音は、もっと静かで落ちついていた。けれど新しいものは、低くうなる安定した音に、高く細い音が重なっていて、それがなぜだか、眠りを誘う。

音の渦の中で、ひたすら清潔へと向かっていく下着や洋服やタオル。私は浴室でメイクを落として顔を洗い、髪と体を洗う。もちろん、そのためには事前に浴槽を洗った。たべたら食器もカトラリーも洗う。たべる前には手を洗うし、テーブルも拭う。

洗う、きれいにする、清潔にするという行為は、執拗に私たちの人生につきまとっている。それはつまり、汚すことが生きることと切り離せない行為だからなのだろう。

新しいドラムが回転をやめ、洗濯物を取り出してみると、それらはやはり、ふわふわとやわらかく清らかだった。赤ん坊のために広げた、おくるみの感触。この小さな宇宙の中で、人の手によって繰り返される営みの単純さと奥深さを、胸によみがえらせながら、今夜も眠りにつく。

10月22日 金曜日.「減った分だけ、何かを生み出す」

ある出来事を機に人生が変わってしまった日だ。10月22日。一週間、日記として文章を書いてみようと思い立った、その最後の一日がたまたま今日だなんて!

と、そんな書き出しで始めたけれど、そのことを書くつもりはない。いろんな人が言っている通り、「何を書くか」と同じくらい、「何を書かないか」ということは重要だ。

でも「書かないと決めたこと」に対する私の思い入れなど、ぜんぜん大したものではない。いつかすべてをさらけ出して書くのかもしれない。その昔、あまり気が進まないなと感じていた日記を、いま書いているみたいに。

結局のところ、書かないではいられないのだ。

どうして?

そんなことを考えていたら、ふと偏愛する小川洋子さんの工場見学エッセイに書かれていたことを思い出した。この本『そこに工場があるかぎり』は、小川さんがさまざまな業種の工場を取材し、ものづくりの現場や携わる人々の熱意を紹介しながら、小説家として感じたことなどをまとめ上げている本だ。どの工場のお話も興味深いが、とりわけ鉛筆工場の章が印象深い。(以下、鉛筆工場の取材を終えて)

“減った分だけ、何かを生み出している“

鉛筆を通し、犠牲の精神に触れることになろうとは、予想もしていませんでした。漢字の練習をする、算数の計算をする、英文を書き写す、デッサンをする、文章を書く。人々にさまざまな可能性を与えながら、自らは消え去ってゆく。やがて消えゆくものを、丁寧に作り続ける。北星鉛筆の工場で味わった静かな感動は、日々言葉を書きつける仕事をしている私にとって、特別なものがありました。

一本の鉛筆で線を引いてゆくと、五〇キロメートルになるという。ボールペンでは一.五キロメートル、サインペンでは七〇〇メートル。この数字を見れば、鉛筆がいかに大きなエネルギーを隠し持っているか、明らかだ。五〇キロメートルにも及ぶ果てしない旅路を伴走し、自らは姿を消す。書きつけた人と、書きつけられたものにすべてを捧げ、自らは退場する。

引用:『そこに工場があるかぎり』小川洋子、集英社、2021年

どうして文章を書くことにこうも惹きつけられるのか、そうしないと生きていないみたいな空虚な気持ちになるのか、それは私自身にもよくわからない。ただ、小川さんの文脈をお借りしていうと、「鉛筆として生まれたから」と、恥ずかしいくらいクールに、答えたがっている自分がいる。減った分だけ、何かを生み出し、最後には、使命を果たして消える。もしそんなことが叶うなら、なんてロマンティックなんだろう?

10月22日。読んでくれる人がいるかどうかわからないけれど、一週間の日記を「月の裏側行き小瓶」に入れて、インターネットの海へ流します。読んでくださった人、ありがとう。いつかまた日記を書いたら、ぜひまた月の裏側で、会いましょう。